撰文:野花

精神障礙者除了面對大眾歧視,亦受到法律上的差別待遇。在香港,《精神健康條例》針對「精神上無行為能力」人士訂立強制治療和成人監護等制度。《刑事訴訟程序條例》則指明某些情況下有精神障礙的被告會被裁定不適宜受審,並賦權法庭對精障被告作出入院令、監管及治療令等非監禁刑罰的命令。

這個制度雖然是以保護當事人或公眾利益的名義推行,卻始終建基於以下假設:「精神上無行為能力人士」與「正常人」有根本分別,所以他們需要例外的對待。根據聯合國《殘疾人權利公約》,這違反人皆平等的原則。例如《公約》第十二條指,任何人都享有人權和行使這些權利的能力(legal capacity),此能力不應因為身心障礙而受限制或剝奪。相反,障礙者應和其他人「在法律面前獲得平等承認」,而締約國須採取措施,讓障礙者行使權利時得到所需的支援。《公約》第十四條亦確認障礙者享有人身自由及安全的權利,任何情况下均不得以殘疾作為剝奪自由的理由。

法庭依賴精神科醫生的證供來區分「心智健全」和「精神上無行為能力」,後者包括精神紊亂或有智力障礙的人士。「精神上無行為能力」者被視為不能自理或為自己決策、對自己的行為沒有充足意識,並因此喪失部分「健全」人享有的待遇。問題在於,醫生的診斷在治療的語境中或許是可取的,但將診斷應用到法律層面,就儼如讓「病」分辨一個人可以獲得哪些權利和待遇。在《公約》的角度而言,這有辱精障者的人格和尊嚴,損害他們的自主。

適逢本刊出版精神健康專題〈花非花 病非病〉,此系列逐一探討香港的強制精神科治療、成人監護制度、不適合受審、及刑事司法制度,冀與讀者思考「有精神問題便不能自決」是否必然,以及怎樣建立一套重視人生而平等的制度。

強制精神科治療

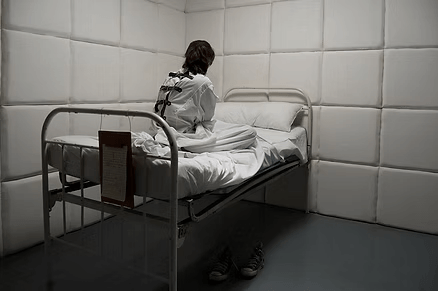

若你因為生理疾病而被強制送院、未經諮詢下被醫生注射藥物到體內,即使你有意識仍無法拒絕治療或離開,你想必會覺得這是嚴重的不公。這卻是精神障礙者可能面對的遭遇:現時醫生可以基於精障者的「自身健康或安全」或「為保護他人著想」,向法庭申請將他送往精神病院及進行治療;在特殊情況下(通常是被精神科醫生認為會對他人造成危險),更可強制無限期留院。

這相當於對一個人禁錮和強行用藥,無疑侵犯了他的人身自由和知情同意權。可是在控制風險的論述下,大眾容易認為如果某人有自殘或傷人念頭,或因心智障礙而不能有效與他人溝通,便需要專業人士介入,就算強行為之亦無可厚非。但事實上,真的有必要為此犧牲精障者的人權嗎?制度如何能避免凌駕病人意志?

近年「預設醫療指示(advance healthcare directive)」變得普及,臨終病人可趁清醒時交代希望拒絕哪種維持生命治療、自己的價值觀和對於接受照護的意向。1 倘若之後失去「精神上行為能力」,醫護人員仍有法律責任依循他的預設決定進行照護。這讓病人能真正掌握自己的生死,他人不得以保護病人福利之名替他拿主意,是醫療體制的一項重大進步。

對於不能時常有效表達想法和有自殘意圖或行為的精障者,亦可用類似制度協助他們自決,即「支持性決策(supported decision making)」:由當事人自行委任支持者,負責與當事人互動協商、盡可能了解他的價值觀、促進他為自己作出知情的決定。這是一個持續和通盤的溝通過程,目的是讓第三者能按照當事人的願望行事,包括按他的意志選擇是否接受哪種醫療介入。若當事人未就某種情況表達意向,第三者更不能妄自定奪什麼是他的「最佳利益(best interest)」,而須按照「當事人意願和偏好的最佳解讀*(best interpretation of will and preferences) 」作出決定。

對於可能傷害他人的精障者,收押在精神病院「以防萬一」看似是惟一選項,但制度卻不會對「心智健全者」防患未然。其實無論「健全」或「受障」,幾乎任何人都可能使用暴力;數據亦顯示,精神病人的暴力行為發生率與非精神病人在統計上沒有區別(詳見〈花非花 病非病〉小知識一文)。但「健全者」毋須被醫生檢驗他有沒有暴力傾向、會否危害社會,從而被預防性羈留在醫院,被迫接受治療。相反,他若表現出傷人意圖或行為,理應被執法人員拘捕,在危機解除後將他釋放。期間如果他已懷疑犯法,則會被檢控。有平權倡議者便主張精障者應獲同等對待:他的言行應由司法系統以一貫原則處理,若醫生評估他的情況與精神障礙有關,則可向他建議治療方案,由當事人自決是否接受。

這些改革方案旨在廢除強制精神科治療,透過支持性決策等措施輔助精障者自決,將選擇醫療方案的權利復歸當事人手中,並保障他們的人身自由,避免以保護之名造成的傷害。

成人監護制度

精神障礙或會影響一個人理解事物和表達想法的能力,情況嚴重者可能在自理方面遇到困難。為此,不少國家都設有監護制度,為成年的「精神上無行為能力人士」委任監護人,代為決策和管理事務,是替代決策(substitute decision making)的一種形式。當中的爭議可見於美國歌手 Britney Spears 爭取解除監護令一事:

- 2008年,經常受 「狗仔隊」騷擾的 Britney 在離婚後開始有情緒問題,兩度被強制送往精神病院。其父 Jamie Spears 向法官宣稱 Britney 患有認知障礙症,要求成為其監護人。法官先是讓 Jamie 作為暫時監護人,直至 Britney 出院;其後卻以「保護 Britney 免受他人不當影響」為由,賦予 Jamie 和他的律師永久監護權,包括全面管理 Britney 的財政、醫療和日常社交生活的權力。

- 監護維持多年,Britney 的社交媒體使用亦被控制,導致她對外形象未見有異樣。但2019年初,Britney 突然取消一系列演唱會,網傳她因為拒絕父親指示服用精神科藥物,而再次被非自願送院,則引發網民聲援。#FreeBritney 運動隨之捲起,大量網民關注監護人過度管制 Britney 和把她當成搖錢樹等懷疑濫權行為。輿論風向大轉,《紐約時報》揭發 Britney 曾多次透過律師提出自己的人權被侵犯、要求更改監護條件,但都被法官判定她沒有能力委託律師而拒絕開展聆訊。

- 2021年中,Britney 在法庭作出公開證言,描述自己在監護令之下所受的創傷,並指控父親控制她的工作日程、強迫她過勞工作並從中自肥;嚴管她的社交圈子、不許她結婚;更迫她長期服用抗抑鬱藥和裝上子宮頸環避孕,令她感到被剝削、欺凌和虐待。其後,她首次獲法官容許自行聘請律師,正式入稟爭取解除監護令,成功結束近14年身不由己的生活。

Britney 曾在庭上慨嘆,自己多年來都能演出,讓身邊的人透過她賺到盆滿缽滿,卻一直被判為不配自由生活,何其荒謬。這凸顯監護制度的陷阱:為了保護一個人而讓渡他的自主權利,卻使他面臨反被監護人剝削的風險,而這時候他極難透過法律維權和獲得救濟,因為法律已不再把他視為享有人權、擁有精神上行為能力的個體。

回望香港,雖然未見監護人嚴重濫權的新聞,但不改監護制度屬於替代決策的性質。細看本地法規,會發現監護人可獲授予指定當事人住處、代他同意醫療程序、甚至「使用合理的武力將當事人送往指定的地方」等權限。監護委員會會視乎當事人能否為自己「作出合理的決定」來判斷監護需要,而成為監護人的條件則包括「會為當事人的利益著想而否定當事人的意見及願望」。

但「合理決定」是主觀判斷,誰又有資格否定當事人的意願、斷言哪個決定才可促進他的利益?港大法律教授李穎芝直指香港監護制度褫奪精障者的基本人權和自主,並促請監護委員會考慮發展支援決策來照顧精障者。2 其實《殘疾人權利公約》在2008年起已於本港生效,它指明受障礙的人士應獲得支援,以便利他們自行處事,而障礙並不可作為剝奪他們的自決權的理由。香港可借鑑一些《公約》締約國推行的改革,反思如何修正現行制度。

部分國家未完全取締替代決策,但透過修訂法例,為精障者提供支援決策的新選項:

捷克🇨🇿在原有監護制度上,加入容許精障者就日常生活及財務安排作出「預設指示」的條文。精障者亦可以任命「支持者」輔助自己進行知情決策。

奧地利🇦🇹設立了自訂「持久授權書」和自選「個人代表」的制度,讓當事人可以更大程度上掌握自己的生活。只有當這些方案不可行時,法庭才可委任家屬或第三方人士作為監護人。新法同時限制監護人只可暫時和在特定範疇內代替當事人決策,並指明監護人必須按「當事人意願和偏好的最佳解讀」行事。3

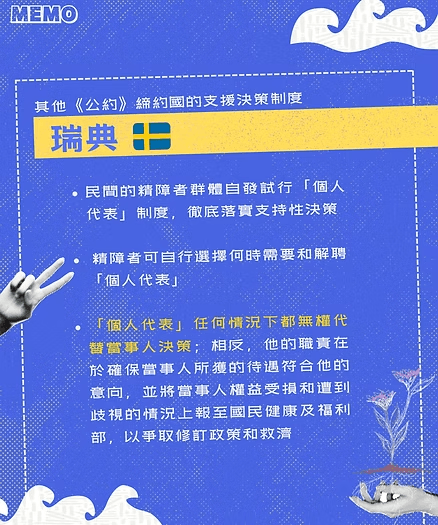

瑞典🇸🇪的情況則反映官方主導改革與社會運動平權要求的互動:

- 瑞典政府引入了「好心人*(good man)」系統,作為一種代替全權監護的模式。「好心人」須得到當事人同意才獲得委任,他負責輔助當事人管理財產、協調日常生活、進行具法律效力的決策,而且他作的決定都必須得到當事人的同意。不過,若當事人不能表達意願,「好心人」即可代為決策。加上法律上並未清晰定義何謂不能表達意願,有批評者便認為這其實是保留了傳統監護人的功能。

- 為此,民間的精障者群體自發試行「個人代表*(personal ombudsman)」制度,徹底落實支持性決策。4精障者可自行選擇何時需要和解聘「個人代表」。「個人代表」需要與當事人建立互信,並透過持續傾談,協助他在住屋、就業、使用社福服務及申請津助、醫療等事務中,組織和表達自己意願,以達致充權。「個人代表」任何情況下都無權代替當事人決策;相反,他的職責在於確保當事人所獲的待遇符合他的意向,並將當事人權益受損和遭到歧視的情況上報至國民健康及福利部,以爭取修訂政策和救濟。瑞典政府於2001年開始全國推行個人代表制,並為需要服務的精障者提供全額資助。現時聯合國殘疾人權委員會及世界衞生組織均認可個人代表制為有效維護精障者人權的做法。

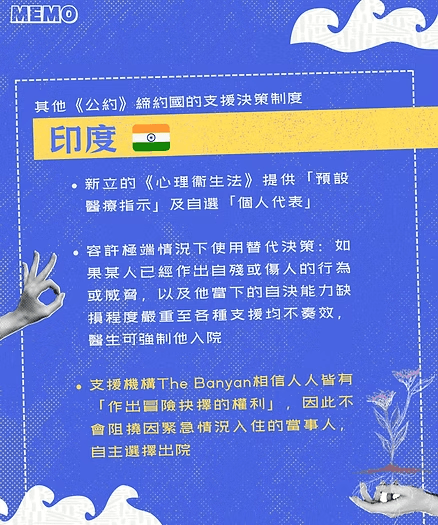

印度🇮🇳按照《殘疾人權利公約》立新法,嘗試平衡普及化精神健康服務和保障人權的雙重目標:(按一下圖片以展開)

- 新立的《心理衞生法*(Mental Healthcare Act)》肯定精障者能夠自行決定是否入院、選擇哪種治療、獲取有關醫療程序的資訊等,原則是只要有適切的支援,精障者同樣能行使權利。因此新法提供「預設醫療指示」及自選「個人代表」兩種支援模式。新法雖不設監護制度,但容許極端情況下使用替代決策:如果某人已經作出自殘或傷人的行為或威脅,以及他當下的自決能力缺損程度嚴重至各種支援均不奏效,醫生可強制他入院和施行防止他自殘、傷人和嚴重破壞財產的緊急治療。

- 為避免極端情況被濫用,新法不接受當事人「有自殘和傷人風險」或「有暴力傾向」作為強制送院的理據。換言之,法庭不可以基於未發生的情形將精障者送院羈押或治療。同時,新法要求以非醫學的準則——可否理解資訊、明白決定的後果、表達意願——來判斷某人的自決能力,以免精障者因「病」而被假定為不能自決。

- 印度有超過一億五千萬人有精神問題,但政府的精神醫療開支長年不足,令當中逾七成人無法獲得任何精神健康服務,國民距離完善的社區復元配套和支援系統仍然很遠。鑑於此,有當地法理學家認為印度若強行執行《公約》,完全廢除替代決策,等同將大量情況嚴重、得不到社會支援的精障者拒諸服務門外,弄巧成拙。現時准許強制送院,但設有高門檻的做法,是務實地體現《公約》理念的方法。5

- 那麼服務提供者可如何落實《心理衞生法》的精神?一項案例研究指,印度支援機構 The Banyan 採取「先硬後軟」的策略,獲得服務使用者的普遍認可。機構的主要服務是緊急救援健康和衞生情況差劣、缺乏生活所需、可能遭受街頭暴力和性侵的女性精障無家者。他們通常會因為神志不清或不信任陌生人而拒絕被帶走。雖然職員會盡量説服對方自願接受支援,但基於人道和安全理由,有時也會強行將無家者送往護理中心。在中心裡,機構的服務模式便會「軟化」:職員會澄清將當事人帶往中心的原因,向他解釋他的權利,並共同決定進行哪些護理,如洗澡、剪頭髮、服藥。此外,職員容許服務使用者自行決定何時離開,但離開前會要求對方訂立「預設醫療指示」。The Banyan 相信人人皆有「作出冒險抉擇的權利*(dignity of risk)」,即使職員認為對方應該繼續留院接受護理,亦只會作出勸説而不會阻撓他們離開。資深職員指,以上策略能體現對精障者的尊重,同時不會為了勉強推行精障者自決,而忽視最弱勢社群的生命權和健康權。

不適合受審/不適宜答辯

我們不時會在新聞中讀到「被告不適宜答辯」的描述:控辯雙方各自傳召精神科醫生作供,法官和陪審團聽罷便會裁定有精神障礙的被告可否受審。被裁定不適合者,會由法官根據精神科醫生的建議,判處入院令等監禁刑罰以外的命令,以促進「被告的福利」或「保護他人」。這與慣常的刑事司法制度截然不同。

在此部分,我們先討論「不適合受審/不適宜答辯」的裁定。在刑事案件中,法庭關注被告能否理解控罪、明白審訊程序、決定答辯方向、及指示代表律師。根據《刑事訴訟程序條例》,如果經精神科醫生評估後,法庭信納被告不適合答辯,審訊便須中止,而被告不可被定罪和判刑。然而,法庭仍須就已有資訊和控方進一步援引的證據,判斷被告有否曾作出控罪中的行為。雖然法庭可指定特定人士為辯方提出證據,但被告本人並不能如正式審訊一般進行抗辯、提出辯方的案情和見解。

法律學者關注以上機制有牴觸法律面前人人平等之嫌。前港大研究員 Dr. Jane Richards 認為上述制度剝奪被告回應和挑戰控罪的權利,隱含着只有思想和行為符合大眾對「理性」的想像者,才配得上正常待遇的假設,把精障者視為「二等公民」。6 城大的 Dr. Andra le Roux-Kemp 指出法庭關注的答辯能力其實與心智障礙或病況無必然關係,因為人按照相關資訊思考和決策的能力,本身就會隨時間和情況而有變化,而且人際間亦有差異。7 過分依賴精神科診斷來辨別某人是否「適合答辯」,會對精神病造成標籤效應。如果法庭擔心被告跟不上審訊程序會造成不公,便應該提升各種程序的通達程度,以迎合不同人的需要。因此,Le Roux-Kemp 提倡香港應參考英國的法律改革 8,引入「中介人」協調被告和法庭之間的溝通,盡可能輔助被告參與審訊,而不是預先將某類別的市民排拒在制度之外。

2019年成立的英國非牟利團體 Intermediaries for Justice 專門為弱勢的被告及證人提供免費「中介人」配對服務,包括兒童、心智障礙者、受創傷者、老人等。「中介人」須由專業人士擔任,如言語治療師、社工、老師和心理學家,可謂「溝通專家」。「中介人」會與當事人會面,以了解他們面對的溝通困難和判斷他們的理解能力,並就此撰寫報告,建議法官、雙方律師和警方在與他們對答時,應使用哪些表述方法,讓他們更容易明白審訊和盤問過程。「中介人」亦可在錄口供和審訊時全程陪伴在當事人身旁,使用溝通道具(如輔助表達情緒的表情版、寫上不同答覆的提示卡)協助他作供、向他解釋審訊內容和進度、向法庭示意可能出現誤解的情況。「中介人」亦須留意他們的情緒狀態,需要時「中介人」有權提出暫停審訊,讓當事人休息。

「中介人」服務在英國獲得政府及司法界廣泛認可,因為它盡可能讓被告能參與完整及公正的審訊,只有在絕對必要的情況下才會以例外方法處理。現時英國已將「中介人」制度化,在《殘疾人權利公約》的角度而言,這項政策能促進精障者獲得公平審訊,並在行使申辯的權利時得到所需的協助,值得香港參考。

非監禁命令及刑事責任減免

上文提及被裁定「不適合答辯」的被告雖然不會被定罪,但若他被裁定有作出控罪中的行為,便很有機會要接受入院、監管及治療、或監護的命令,具體命令和時長取決於精神科醫生的專家建議。這釀成一個沒有被定罪的人,卻因「病」而失去人身自由的畸形情況。

雖然法庭以「促進被控人的利益或福利」和「保護公眾着想」為由合理化這些命令,但入院令和治療令等同強制精神科治療,完全漠視了被告知情選擇是否接受醫療程序的權利。再者,現實個案中有不少被醫生評估為精神狀態不穩定、有暴力傾向的被告,會被長期甚至無限期羈留於精神病院。雖然入院治療嚴格來説不是刑罰,但就結果而言,這顯然剝奪了被告的自由。同時,實際上只有精神障礙者才會面對這種基於風險和未發生的情形的羈押和治療,這違反了《殘疾人權利公約》中多項確保平等待遇的條文,包括:

- 第十四條:禁止基於殘疾而剝奪人身自由及安全

- 第十五條:禁止對殘疾人士實施有辱人格的待遇和醫學試驗

- 第十七條:保障殘疾人士享有身心完整性

- 第十九條:確認殘疾人士有權獨立生活和融入社區

相反,有作出犯罪行為者,亦有可能因「病」而毋須負上(全部)刑事責任。精神問題是刑事案件中的抗辯理據之一。例如被告可辯稱自己案發時精神錯亂(insane),引致他不知自己所為有錯,若法庭接納,他便會被判因精神錯亂而無罪的「特別裁決」。這類被告即使被判罪名不成立,亦會被判入院令,箇中問題如同上文所述。除了精神錯亂之外,辯方亦可援引其他精神障礙以爭取脱罪或減刑。例如在謀殺案中,被告若能證明自己神志失常(如情緒病發作),而失常程度足以減低被告殺人時的意識責任,法庭便會裁定他謀殺罪不成立、改判誤殺罪成。

對於精神病應否作為減低刑責的理據,法律學界大有爭辯。《公約》的草擬人之一 Tina Minkowitz 提出要廢除精神錯亂辯護,因為只有讓精障者為自己的行為負責,才能充分體現他們有自決的能力和權利。她主張應該只集中鑒定控罪的基本元素(犯罪行為 actus reus,及犯罪意念 mens rea)是否兼備來判斷罪責:辯方可以嘗試證明被告案發時的推理和自制能力受影響——不論影響是來自環境因素、情緒波動、身處危急情況、還是精神狀態——因此不具有犯罪意念,而毋須依賴精神病診斷。同時,受精神障礙影響不必然是缺乏犯罪意念的證據:譬如一個思覺失調患者認為自己是士兵,在「戰事」中殺害多個「敵軍」,他雖然錯誤理解現實情景和自己的身分,卻清楚自己在殺人並有意為之;若他被判有罪,也是合乎法理的。9

相反,亦有論者認為必須保留不適合答辯機制及精神錯亂辯護。美國學者 Michael Perlin JD 認為這些程序能避免精障被告被迫參與他們沒有能力理解的審訊。他指出,法律從業員對精障者的態度普遍帶有頗嚴重的歧視,以致他們得不到可靠的辯護。數據更顯示,在監獄中精障者經常遭受懲教人員和其他在囚人士的針對、暴力、欺凌和性侵。Perlin 因此認為精神錯亂辯護是精障者必要的保護,避免他們被法庭誤判有罪而被判監和遭到苛待。10

Perlin 的出發點是「保護」,與普遍法律制度的家長主義意識型態同出一轍:精障者被認為有缺陷,需要專門的機制才能有效管理,以「保障他們的福利」和「促進公眾利益」。精障者運動則提出,病稱以外,精神障礙只是人的其中一種狀態和痛苦現象。精神醫學不應被賦予如此大權力,將「精神病人」劃分為另一種人,用例外的規則對待,閹割他們的人權和尊嚴。其實 Perlin 的擔憂不無道理,但重視人生而平等的政策方向,正是要求司法系統發展出完善的「中介人」制度,並推行監獄改革和普遍的反歧視教育,以移除阻礙身心有缺損者在平等基礎上,充份而有效地參與社會的態度和環境障礙。

* 作者譯

- 「預設醫療指示」、「預設照顧計劃」等措施在不同國家地區的實行各有不同。讀者可參考醫管局臨床倫理委員會的小冊子,了解香港的情況:https://www.ha.org.hk/haho/ho/psrm/Public_education1.pdf。 ↩︎

- Lee, R. (2019). The adult guardianship dilemma in Hong Kong. Trusts & Trustees 25(10). https://sci-hub.ru/http://dx.doi.org/10.1093/tandt/ttz101. ↩︎

- Bzdera, A. (2019). Supported Decision-Making Replaces Adult Guardianship in Austria. https://www.researchgate.net/publication/331633846. ↩︎

- Järkestig-Berggren, U. (2021). The Swedish Personal Ombudsman: Support in Decision-Making and Accessing Human Rights. In: Stein, M. A. (et al., eds.) Mental Health, Legal Capacity, and Human Rights. Cambridge University Press, 230-243. ↩︎

- Pathare, S. and Kapoor, A. (2021). Decisional Autonomy and India’s Mental Healthcare Act, 2017: A Comment on Emerging Jurisprudence. ibid., 155-170. ↩︎

- Richards, J. (2021). Discrimination against Defendants with Disabilities in the Hong Kong Criminal Justice System: Unfitness to Plead Rules, the Insanity Defence and Disposition Orders. Hong Kong Law Journal 51(3), 875-916. ↩︎

- Le Roux-Kemp, A. (2019). The Fair Trial Rights of Accused Persons Found ‘Unfit to Plead and Stand Trial’ in the Hong Kong Special Administrative Region. Cambridge Law Review 4(1), 1-31. ↩︎

- 可參考英國「法律改革委員會(Law Commission)」的有關不適合答辯的報告:https://lawcom.gov.uk/project/unfitness-to-plead/. ↩︎

- 士兵的例子取自 Gooding, P., & Bennet, T. (2018). The Abolition of the Insanity Defense in Sweden and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, 21(1), 141–169. 思覺失調士兵的情況就如一個因為宗教(例如聖戰)原因而殺人者:即使他對現實的掌握在某種意義上是錯誤和反常理,但因為他確是真誠相信自己的世界觀,「有意圖」地殺人,因此應判有罪. ↩︎

- Perlin, M. L. (2017). God said to Abraham/Kill me a son: Why the insanity defense and the incompetency status are compatible with and required by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and basic principles of therapeutic jurisprudence. American Criminal Law Review vol. 54, 477-519. ↩︎

發佈留言